モハ?クハ?

駅のホームに入って来た電車の車体に、カタカナで「モハ○○○」とか、「クハ✕✕✕」と書かれているのに気付かれる方も多いでしょう。

今回はこの謎の記号についてのお話しです。

このカタカナは、その車両の役割を表しています。

タイトルの「モハ」とは「モ」=モーターの付いた+「ハ」=普通車、「クハ」とは「ク」=運転席の付いたモーターの無い+「ハ」=普通車という事になります。

この他にも多くのカタカナの組み合わせがあって、代表的な物を表にしてみますね。

| ク | 制御車(運転席あり・モーター付きはクモ) |

| モ | 電動車(モーター付き) |

| サ | 付随車(モーター無しの中間車) |

| ロ | 特別車(グリーン車の自由席や指定席 A寝台等) |

| ハ | 普通車(指定席 自由席 B寝台等) |

| ネ | 寝台車 |

| シ | 食堂車 |

この表の太字は「車両の役割」、それ以外は「車内の設備」を表し、これらの組み合わせで、その車両がどんな種類か判るようになっています。(例:クハネ=モーター無しの制御車でB寝台、サロ=付随車でグリーン車、モハシ=電動車で普通車かつ半室食堂車など)

モーター付きの「モ」、寝台車の「ネ」、食堂車の「シ」は何となく語源がわかると思いますが、その他には少々説明が要りますね。

「ク」は運転席が有りますので、編成の両端にくっつけるから「ク」

「サ」はモーターを持たない中間車で、編成の中程に差し込むから「サ」だそうです。

これは昔、私(管理人)が国鉄(JR各社の前身)の電車区の方に聞いた話で、正式なものでは無いかもしれません。今まで正式な規定書類を資料として見た事は無く、なんとなくそうなのだろうと思っております。(諸説あります)

「ロ」と「ハ」については、昭和35年(1960年)まで国鉄は三等級制をとっていて、「一等車」「二等車」「三等車」にそれぞれ「イ」「ロ」「ハ」を割り振っていました。(運賃も等級によって違い、二等は三等の2倍、一等は三等の4倍なんて時期もありました)移行期間を経て運賃の差を無くし、昭和44年(1969年)特別料金が必要な「特別車=ロ」と、それが要らない「普通車=ハ」という形になり、現在に至っています。(指定券と寝台券は別の規定です)

カタカナ記号の中には『本当かなぁ?』と感じるものもありますが、明治時代からの長い歴史の中で、現場での通称や呼び方がいつの間にか定着し、正式な記号に使われる様になったものと理解しています。

カタカナ後の英数字はかなり複雑な組み合わせなんですが、ざっくり説明しますと、ハイフン前が特急用電車とか通勤用電車などの型番を、ハイフン後は製造番号を表します。

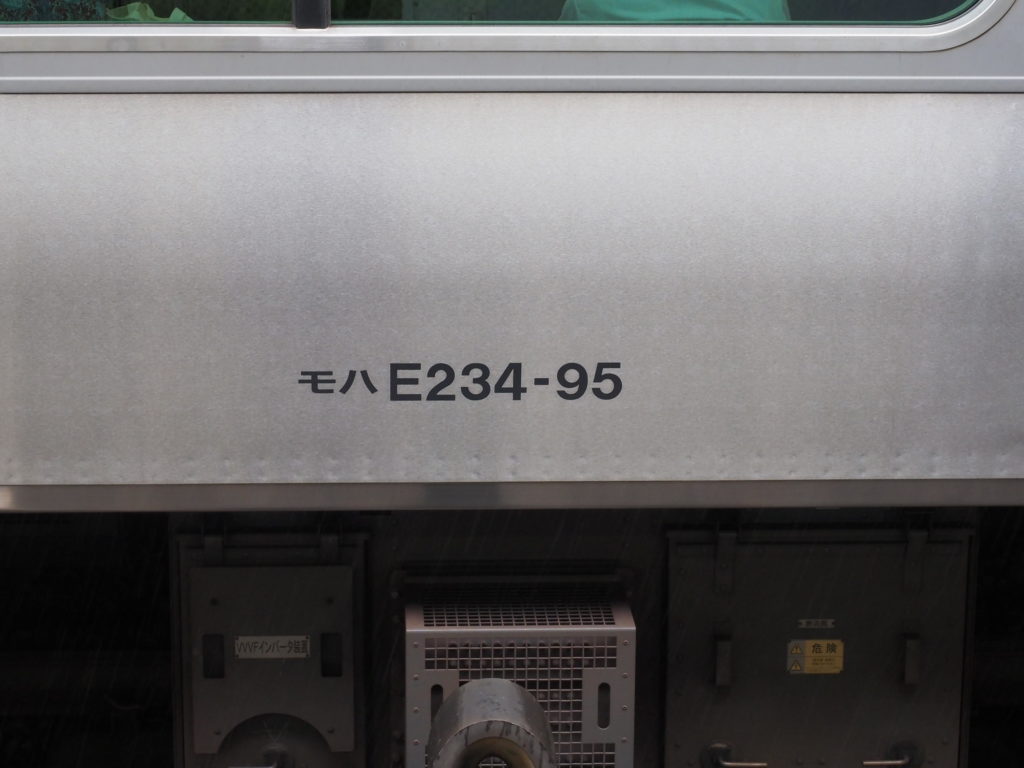

上の写真を解説しますと…

モーター付きの中間車で普通車(モハ)、JR東日本の直流通勤用電車E235系の1タイプ(E234)で、製造番号95番の車両

という風になります。

今回、例に挙げた電車の番号表示は、主にJR各社の在来線の電車で使われている代表的な方式です。全ての電車に当てはまるものではありません。

気動車(エンジンで動くディーゼル車)、機関車、客車(機関車に引っ張られる車両)、貨車などは表示の仕方が異なります。

又、私鉄の電車では数字のみで表記している場合が多く見られます。

謎の記号「モハ」・「クハ」にはこんな意味があるんです。

同じ様に見えますが、一本の電車は用途によって、様々な車両を効率的につなげて編成されています。

カタカナの違いで、微妙に乗り心地や音が違ったりしますので、乗り比べてみるのも楽しいかも知れませんよ。

(了)

このサイトの「鉄道」カテゴリーでは、鉄道の身近な話題を取り上げていこうと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

-

前の記事

記事がありません

-

次の記事

なぜ 昔の優先席は「シルバーシート」と呼ばれていたのか? 2020.11.20