「鬼滅の機関車」のこぶ

- 2020.12.26

- 写真 鉄道 雑学

- 8620, こぶ, サンドドーム, 京都鉄道博物館, 加減弁, 動態保存, 動輪, 梅小路, 機関車, 無限列車, 砂箱, 蒸気機関車, 蒸気溜め, 静態保存, 鬼滅の刃

「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」大好評ですね。

主人公たちが乗り込む「無限列車」を引っ張る蒸気機関車に「こぶ」が2つある事に気付かれた方、いらっしゃいますか?

子供の絵にも、煙を吐く煙突と一緒に描かれる事の多いあの「こぶ」は、一体何の為にあるのでしょうか。

今回は、思いっきり流行に便乗しつつ、そんなお話です。

作品中に登場する機関車の元となったモデルについては、公式には語られていませんが、なんとなく全体の雰囲気から国鉄時代の「8620型」(ハチロクなんて呼んでます)ではないかとする説が多いようです。

実際にJR九州でも、所有する同型機関車を「無限列車」として運転するイベントを開催して人気を集めていますね。

この形式は当時、輸入に頼っていた大型蒸気機関車の国産化を目指して設計され、1914年(大3)に登場しました。

以降、他社での同型を含め700両近く製造されて、1975年の3月まで長きに渡り各地で活躍した機関車です。

この機関車で「こぶ」の説明をしていきたいと思います。

「こぶ」はなくてはならないもの

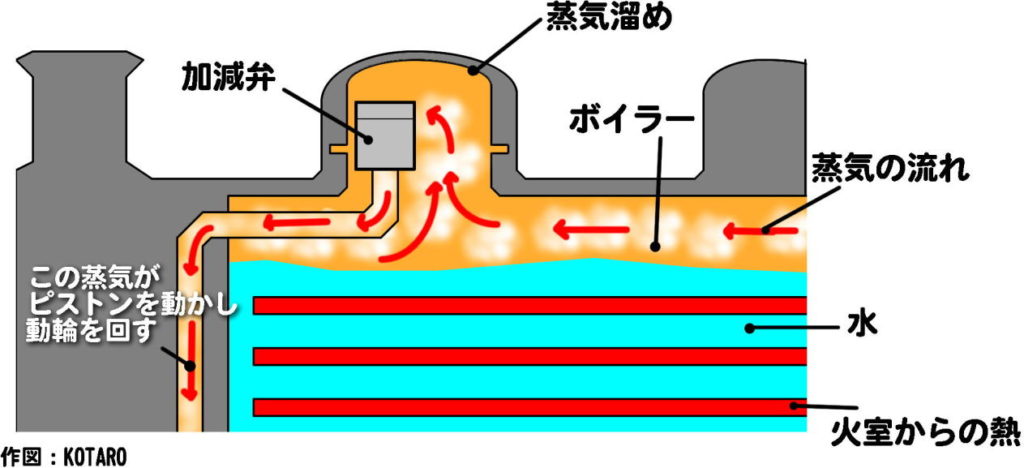

ご存知のように、蒸気機関車(SL:Steam Locomotive)は、石炭や重油を燃やし、ボイラーの水を蒸気にして、それを使って動輪を動かして走ります。

スピードをコントロールするためには、蒸気の量を加減する必要がありますね。

この為に、ボイラー上部に溜まった蒸気を集める部分を作り、運転席から操作する「加減弁」を使って、そこから動輪へ送る蒸気の量を調整をします。

これは「蒸気溜め」と呼ばれる箇所で、ボイラーから突き出しています。

「8620型」では前の「こぶ」がそれに当たります。

この「こぶ」無ければ、SLは運転できません。

ジョージ・スチーブンソンがSLを発明した当初から「こぶ」は存在していますから、「なくてはならない」ものだと言えるでしょう。

もう一つの「こぶ」の意外な中身

「8620型」には後ろにもう一つ「こぶ」がありますね。

こちらは「砂箱」や「サンドドーム」と呼ばれ、この中には文字通り「砂」が入っています。

雨の日や上り坂では、機関車がスリップしやすいので、ここからボイラーの熱で乾燥した「砂」をパイプを通して動輪の前に撒き、滑り止めにしています。

「砂で?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、最新の電気機関車にも「砂箱」はありますから、これが一番効率の良い方法なのでしょうね。

こちらは「こぶ」から動輪の数だけ、パイプが外に出ている機関車が多いので、「こぶ」が複数ある場合の見分けるポイントになっています。

昭和に入って作られたタイプに多い形です。

2017年 京都鉄道博物館 管理人撮影

走る「鬼滅の機関車」8620型は、先述のJR九州の他、京都の鉄道博物館で見る事ができます。(動態保存と言います)

又、全国各地に15両程度、静態保存の形で展示されていますので、「無限列車・巡礼の旅」なんていうもの面白いかもしれませんね。

(了)

追記

少し前に旅客機の「こぶ」ついても記事にしています。

何だか「こぶシリーズ」みたいになってますね。

こちらの記事も、読んでみて頂けると嬉しいです。

-

前の記事

なぜ「ストライク」?「ボール」? 2020.12.17

-

次の記事

山手線は丸くない 2021.03.07