プロ野球史へのお誘い

3月26日、待望のプロ野球シーズンが始まりますね。

今年もコロナの影響で観客数や応援の制限もあり、以前のように気軽に球場で観戦できない日々が続くかと思われます。

早く、大声で応援できる日が来ると良いですね。

こんな時だからこそ、テレビ・ネット観戦の傍ら、プロ野球の歴史に触れてみませんか?

今回は、そんなお誘いです。

「歴史」っていうと、学生時代を思い出して、なんか難しいイメージを持たれる方もいらっしゃるかも知れませんね。

そんなに堅苦しく考えなくっていいんです。

あくまでも、プロ野球をもっと楽しむためのものですから、気軽にアプローチして下さい。

今回は、その「とっかかり」になるような「でっぱり」を幾つかあげていきたいと思います。

1. 興味を持ったことを調べる。

普段、プロ野球の中継や記事で見たり聞いたりするものの中に、「?」って思う事ありませんか?

「背番号ってなんでつけ始めたんだろう」とか、「このコーチの経歴に書いてある『日拓』ってどんなチーム?」といった素朴な疑問です。

これこそが「プロ野球史」への入り口に立った瞬間なんです!

私(管理人)が「プロ野球史」に興味を持ち始めたのは、小学4年の頃です。

野球少年だった私は、毎日暗くなるまでボールを追いかけていました。

ある日、今は亡き父が一冊の本を買ってきてくれました。

その本は、戦後からのプロ野球を振り返るという内容で、川上、大下、中西ら名選手の活躍ぶりや、球界の出来事やトラブルなどが書かれており、その中に当時の12球団の変遷が表で示された見開きページがありました。

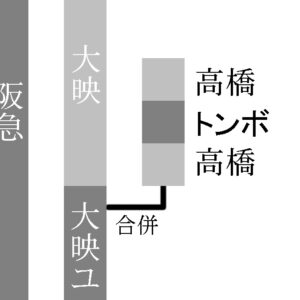

そこには並行する12球団の線からはみ出すように「高橋-トンボ-高橋」という短い線があり、大変興味をひかれた事を覚えています。

これは、1954年(昭29)から3年間だけパ・リーグに存在した「高橋ユニオンズ・トンボユニオンズ」の事なのですが、当時の私が知る由もなく「なんで個人の名前なんだろう?」「なんで3年でなくなっちゃったんだろう?」と疑問を持ちました。

思えばこれが、私(管理人)にとって「プロ野球史」研究への「とっかかり」だったのでしょう。

それ以来、身近な大人に昔の選手やチームの事を聞いたり、プロ野球の歴史を扱った本を探したりと、今の私の趣味に繋がる基礎が、あの「表」に出会った時に出来たんだと思っています。

「表」はこんな感じでした。

少し前まで「プロ野球史」を扱った本や映像などは、あまり多くありませんでした。

資料探しも大変で、案件によっては国会図書館まで行って、昔の新聞の縮小版と格闘した事もあります。

が、今はインターネットがあります。

「?」って思った時、気軽に検索を繰り返していく事で、別々だと思っていたことがある時突然つながったり、新たな疑問が湧いてきたりして、ますます楽しくなると思いますよ。

「背番号」

1929年、MLBのニューヨーク・ヤンキースが本格的に導入しました。

観客が選手を見分けやすいように工夫したのが、始まりと言われています。

打順で背番号が決められていて、あのベーブルースは「3」、ルーゲーリックは「4」、投手は「10」以降となってました。

「日拓」

現在の「北海道日本ハムファイターズ」の前身球団で、正式名称は「日拓ホームフライヤーズ」

不動産を営む「日拓ホーム」が経営し、1973年(昭48)の一年間パ・リーグに参加していました。

後期に採用した「七色のユニホーム」は、今も語り継がれる伝説(?)です。

2. 好きなチームの歴史を調べる

この「でっぱり」が、一番つかみ易いかも知れませんね。

自分の好きな球団がどんな経緯で誕生し、どんな選手たちがいて、どんな歴史を歩んできたかを調べていくと、ますますそのチームに対する愛着が深まるかと思います。

チームOBの監督や、解説者の現役時代の活躍を知ったら、それまでの印象がすっかり変わったりする事もあったりします。

ユニホームやマスコット、ファンサービスの変遷なんていうのも面白いかも知れませんね。

最近は球団別の歴史をまとめた書籍も多く出ていますから、比較的手軽に研究が始められる「でっぱり」です。

3. 過去の出来事を調べる

85年を超える日本プロ野球の歴史。

長きに渡りファンの支持を得て、すっかり定着した証ですね。

華やかな話題に彩られた歴史の中には「セ・パの2リーグ分裂」「2004年の球界再編問題」「黒い霧事件」など、社会的に大きな関心を集めた事案もありました。

その出来事がなぜ、どんな経緯で起きたのか調べてみるのはどうでしょう?

それぞれの出来事は突然発生したものでは無くて、それ以前からの様々な事柄が積み重なった結果です。

例えば、「セ・パの2リーグ分裂」は、いわゆる「ケンカ別れ」と解説される事が多いのですが、実は「GHQの意向」「新聞の販売競争」「映画界の関係」「労働問題」「戦後の経済復興」「企業内の権力抗争」など、野球以外の要因も複雑に絡んでいます。

周辺の事情を把握した上で、この出来事を眺めてみると当時の状況をよりリアルに感じる事が出来ます。

結構、深いです。

戦後史や色々な企業・業界の歴史なんかにも触れられて面白いですよ。

今後も「プロ野球史」に起きた出来事を、当ブログで書いていこうと思っています。

4. 日本史の様に捉えてみる

「日本史の授業は暗記ばかりで苦手だったけど、『戦国時代』や『幕末』は好き」

この「でっぱり」はそんな歴史好きの方におすすめです。

私(管理人)は日本史のようにプロ野球史を「時代」で分類してます。

「黎明時代(~昭10)」「戦前・戦中1リーグ時代(昭11~20)」、「戦後1リーグ時代(昭21~24)」、「2リーグ分裂時代(昭25~32)」、「プロ野球元禄時代(昭33~平16)」、「意識改革時代(平17~)」

こんな感じです。

(異論がある方もいらっしゃるかも知れませんが、あくまで私の見解であります)

この中で日本史の「戦国時代」に相当するくらい面白いのが「戦後1リーグ時代」から「2リーグ分裂時代」だと思っています。

私(管理人)は、この2つを合わせて「プロ野球戦国時代」とも分類しています。

占領軍との交渉、選手の引き抜き合戦や、球団の結成・買収・分裂・合併・消滅、主導権を争った挙句のリーグ分裂など、終戦直後の不安定な状況の中、個性的な野球人や経営者たちが、駆け引きや策謀を巡らせて台頭する、ある意味エキサイティングで魅力的な時代でした。

この「でっぱり」は、私(管理人)の主戦場(?)なのですが、範囲が長く広い上に、古い時代の資料が少ない事もあり、かなり歯ごたえがあります。

また、集めた資料も場所を取り、時間やお金もそれなりに掛かりますが ”ライフワーク”として日々楽しく、紙の山に埋もれております。

(問題は妻の冷たい目くらいでしょうか…^^;)

「プロ野球戦国時代」、突如として現れ消えていった新リーグがありました。

それについて以前に書いた記事があります。

当時の雰囲気が少しでも感じられましたら幸いです。

リンク:「国民リーグ」って知ってますか?

今回、4つほど「プロ野球史」への「でっぱり」を紹介してみました。

この他にも、野球の歴史遺構をめぐるフィールドワークや、プロ野球に伝わる「名言・金言」の由来や信憑性の研究など、楽しみ方はまだまだたくさんあります。

何かしらの形で「プロ野球史」に触れてみては如何でしょうか?

今回はそんなお話でした。

お一人でも多く「プロ野球史」研究の仲間がが増えたなら嬉しいです。

(了)

-

前の記事

「国民リーグ」って知ってますか? 後編 2021.02.12

-

次の記事

「ソフトバンク」は「近鉄」だった? 2021.04.21