発見! 晴海の「飛行場」 改定版

- 2022.04.05

- 雑学 飛行機

- GHQ, 国土地理院, 大日本万国博覧会, 接収, 晴海, 晴海の飛行場, 晴海フラッグ, 晴海通り, 東京都中央区, 滑走路, 畑, 第二次大戦, 通信基地, 連合軍, 進駐軍, 陸軍, 陸軍病院, 飛行場

2022年4月10日 改訂

東京都中央区晴海。

タワーマンションが立ち並び晴海フラッグをはじめとした開発が進むこの地に、以前飛行場があったことをご存じですか?

これは以前の記事でも触れていたものなんですが、別件の取材中に偶然そうと思われる写真を発見しました。

この飛行場は何のためのものなのか?

どんな飛行機がやってきていたのか?

今回は、そんなお話です。

晴海の歩みについてはこちらの記事をご覧ください。

戦中・戦後の「晴海」

第二次世界大戦中の「晴海」は、東京湾に突き出した立地ということもあって軍の占有地となっていました。

戦前の晴海は中止となった「大日本万国博覧会」の会場とされるくらい広大な空き地でしたから軍用地としては最適で、様々な物資の集積地、高射砲陣地*、陸軍病院(万国博覧会用の事務所を転用)などで使用されます 。

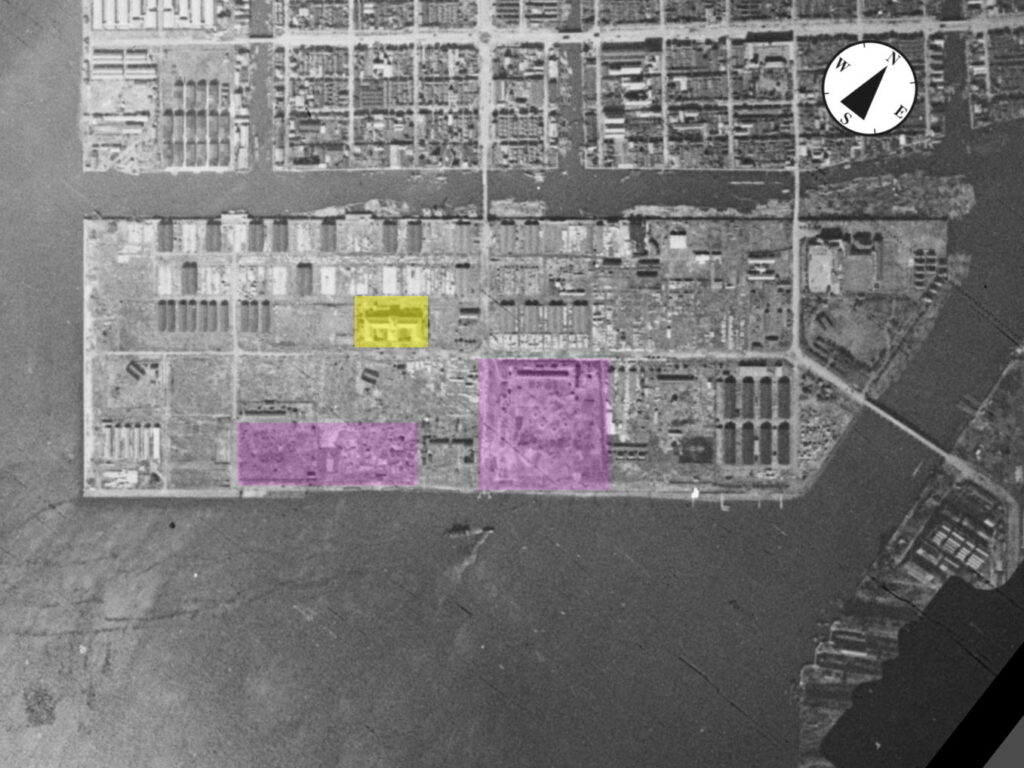

戦時中(1944年:昭19)の晴海

国土地理院(https://www.gsi.go.jp/)航空写真データを基に管理人作図

戦争が終わると日本はアメリカを中心とした連合軍の占領下となり、軍用地だった晴海はただちに接収を受けます。

この時進駐していたのは米陸軍で、この土地を通信基地や物資の集積、兵員の宿舎として利用していました。

進駐とはいっても晴海地区の全体ではなく、現在の晴海1丁目の朝潮運河沿いに学校など日本人が立ち入れるエリアもあったそうです。

進駐軍は日本全国にこのような専用地を持っていましたから、それらの相互連絡用(連合軍要員や少量の貨物などの輸送)に飛行機を使用していました。

この時分は戦争による鉄道や道路の荒廃が激しく、飛行機が一番効率的だったんですね。

晴海にも滑走路が設けられ、飛行場としての機能がもたらされます。

*高射砲

地上や船の上から飛行機を撃ち落とすための大砲です。

高角砲と呼ぶこともあります。

空に向けて打ち上げた弾は上空で破裂し、その破片が飛行機に被害を与えます。

第二次大戦の記録フィルムなどで、戦場の上空に小さな丸い煙がポツポツと上がっているのが見られますが、これが破裂した弾の煙です。

晴海の高射砲は首都防衛のために配備されていました。

まちがえた滑走路

この記事の改訂前、私(管理人)は以下のように「晴海の飛行場」を推測していました。

下の航空写真は米軍が撮影した、1947年(昭22)の「晴海」です。

晴海の真ん中をまっすぐに横切る広い道路と、中央付近で交わる縦の道路が現在の「晴海通り」です。

滑走路のような施設は見当たりませんから、この「晴海通り」を利用していたと考えられます。

国土地理院(https://www.gsi.go.jp/)航空写真データを基に管理人作図

黄色:滑走路として使用と思われる部分。(戦時中と比較して、拡幅され舗装されているので)

ピンク色:エリアが米軍の占有地。

青色:学校と思われる建物などが建ってた区画。

当初、私(管理人)はこんな風に考えていました。

国土地理院の航空写真で、日本が連合軍の進駐を受けていた期間(1945年~1952年)に該当しているものはこの年(昭22)の写真しかありませんでしたから、これを基に改定前の記事を書いていました。

進駐後、一年ほど経った時期なので「米軍の機動力ならば、それまでに滑走路くらい整備出来ていただろう」といった思いもありました。

しかし、この思い込みが大きな間違いの元でした!

本当の滑走路はどこ?

前記事をアップした後、以前「晴海」の歴史を調べた際にどこかで読んだ「米軍の占有地は1958年(昭33)まで段階的に返還された」という記述がどうしても引っ掛かり、確認のため再び航空写真を調べました。

そこで見つけたのが、1956年(昭31)の航空写真です。

この時点では、まだ米軍の施設が残っています。

1947年(昭22)のものと比べると、真ん中から右半分の「晴海通り」には歩道や中央分離帯が設けられ道路として整備されているのが確認できます。

ここに飛行機は降りられませんね。

という事は、私(管理人)が初めに考えた滑走路の場所は間違っていたことになります。(汗)

では、本題の「晴海の飛行場」はどこだったのか?

上の写真の米軍施設付近を拡大してみると...

右端の交差点から伸びる未舗装の晴海通りに、何かしら小さく白い記号のようなものがマーキングされています。

おそらくこれは、滑走路の方位を示す数字や末端を示すラインだと思われます。

また、交差点側だけではなく反対側の末端(海側)にも同様な表示が見られますから、ここが滑走路だったと確定してよいでしょう。

現在でも簡易的な飛行場では、未舗装の滑走路も少なくありませんからこの点でも矛盾はありません。

1947年(昭22)の写真にはこれらのマーキングが無く、道も微妙に曲がっていたり幅が一定でなかったりてしていますから、この時期以降に飛行場としての整備がなされたと推測できます。

さらに写真をよく見てみると、海側の端に滑走路と思われる上下に通る道が確認できます。

ここにも同様な表示が見られますから、横風用の滑走路かもしれません。

しかし滑走路の脇がすぐ海でスペースに余裕が無く、また長さも少し短いので違うとも思えますし...

次の調査課題です。

「晴海の飛行場」はここにありました!

国土地理院(https://www.gsi.go.jp/)航空写真データを基に管理人作図

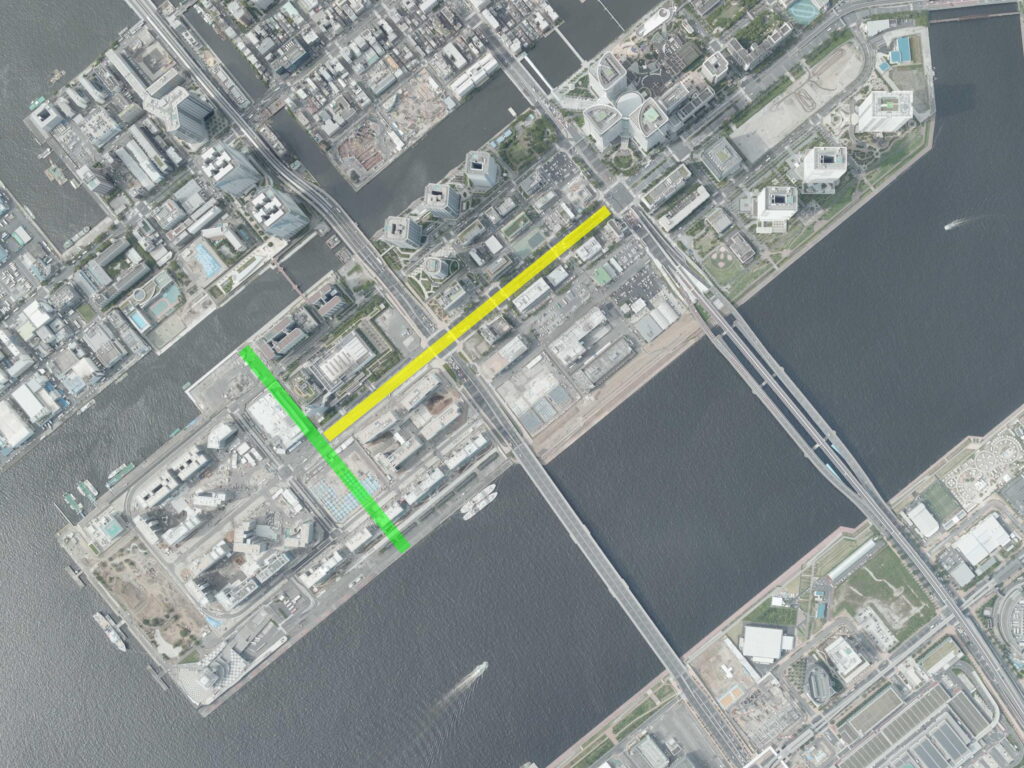

これらの滑走路を2019年(令1)の「晴海」に重ねるとこんな感じです。

国土地理院(https://www.gsi.go.jp/)航空写真データを基に管理人作図

どんな飛行機がやってきたのか?

航空写真で判断する限り、実際に使える滑走路の長さは500m~700mくらいであったと推測できます。

これを基にやって来ていた飛行機を推測してみると、おそらく「連絡機」といったカテゴリーのものだったでしょう。

当時の軍用「連絡機」はエンジンが1つのプロペラ機で定員は2~4名程度、翼が上に乗っかった現在のいわゆるセスナ機のようなスタイルの飛行機です。

この飛行機ならば、未舗装の滑走路でも300m程度あれば離陸ができますから、ここへの離着陸には問題ありません。

もう一つ、飛行機の車輪のかわりにフロートという浮きを取り付けた「水上機」が晴海周辺の運河に降りてきたことも考えられます。

が、航空写真ではそれ用と思われる桟橋や、整備のために機体を引き上げるスロープは確認できませんから、この可能性は低いでしょう。

だいいち、「水上機」を使うならわざわざ道路を滑走路に整備する必要がありませんしね。

それ以外の飛行機を考えてみると、大型の「輸送機」には滑走路の長さが足りませんから来ていないと言えます。

「戦闘機」なら利用出来そうですが、運用にはそれなりの設備や人員が必要な機種ですから、これも可能性無しですね。

そうなると、やはり「晴海の飛行場」にやって来ていたのは小さな「連絡機」たちだったと考えて良いでしょう。

都心にほど近い晴海から「ブーン」と飛行機が飛び立っていたなんて、今からは想像できませんね。

今回は「晴海」にあった飛行場についてのお話でした。

場所の特定まで右往左往しましたが、なんとか判明して良かったと思っています。

記事の作成にあたり、国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」を利用しました。

こちらでは、昭和から現在の至る日本の姿を時系列でみることの出来ます。(エリアによって見られる年代は違います)

住んでいる場所の昔の姿や、町の移り変わり、地形の変化など、「あぁ こんなのあったなぁ」「今、こんなの建ってるんだ」とか、ちょっとした「タイムトラベル」を楽しめますよ。

管理人がおススメするサイトのひとつです。

一度、覗いてみてはいかがでしょうか?

お散歩のお供にどうそ!

図版出典

『国土地理院 ホームページ』 https://www.gsi.go.jp/

『国立アメリカ空軍博物館 ホームページ』 https://www.nationalmuseum.af.mil/

発見⁉ 晴海の「飛行場」(了)

-

前の記事

「食パン」の「食」って なに? 2021.11.12

-

次の記事

桐のバット/黎明(れいめい)期の日本野球 2022.04.22